La filosofía de liderazgo colectivo sucede cuando se reúnen personas con rasgos, conocimientos y habilidades comunes para hacer exitoso y sostenible un plan. En un proyecto colectivo, no hay jefes ni héroes, los integrantes de un equipo de trabajo se complementan en sus talentos, caracteres y valores para un fin común, pero también asumen las responsabilidades y los desafíos que conllevan la competitividad y el logro. Conozcamos un poco de dónde y por qué surgió este interesante modelo gerencial que cada día atrae más la atención de compañías e instituciones.

Redes laborales:

Ejemplos de las 15 principales redes de trabajo con sus características y funciones

¿Qué es liderazgo colectivo?

Este concepto maneja una amplitud de términos que van desde liderazgo compartido, también liderazgo distributivo, incluso liderazgo ausente pues en suma se refiere a un modelo de liderazgo que distribuye las responsabilidades de planificación y ejecución en todo un equipo.

Deja a un lado la jerarquía organizativa vertical tradicional, y reparte el poder de decisión y acción en un grupo, lo que da a cada uno de sus integrantes la misma voz durante las reuniones para la toma de decisiones o resolución de problemas. La definición de proyecto colectivo nació de una necesidad de evolución en esta materia, ante los avances tecnológicos y las expectativas cambiantes de la industria, así como las tendencias de marketing y comercio.

La definición de colectivo en el liderazgo maneja una estructura diferente al liderazgo de arriba hacia abajo, pues las responsabilidades, decisiones, la rendición de cuentas y el compromiso son compartidos por todos los integrantes de un proyecto o emprendimiento. El éxito, de igual forma depende del liderazgo grupal en lugar de las habilidades de una sola persona, lo que incentiva un mejor desempeño, estructura y cultura organizacional.

Este método de gerencia colaboradora y participativa requiere de un equipo que contrate personal de alto rendimiento, con ideas afines que se empoderen y comprometan entre sí. Un reclutador debe conformar una agrupación que reúna características esenciales como confianza, poder compartido, comunicación transparente y efectiva; para el aprendizaje y crecimiento compartido. Estos talentos permitirán lograr el cambio sostenible.

Esta forma de liderazgo se ha empleado en diversos campos en las últimas dos décadas, como en actividades para el desarrollo comunitario, la atención médica, el sistema educativo, la sostenibilidad ambiental, la ciencia, las organizaciones voluntarias e incluso el ejercicio militar; puesto que no se trata de un término comercial en el fondo. Es también un término político o social, el liderazgo y movimientos sociales son utilizados para describir una ‘sociedad ideal’, en la que se comparte el control y todos los miembros trabajan juntos para lograr un objetivo común con el esfuerzo repartido por igual.

Origen del liderazgo colectivo

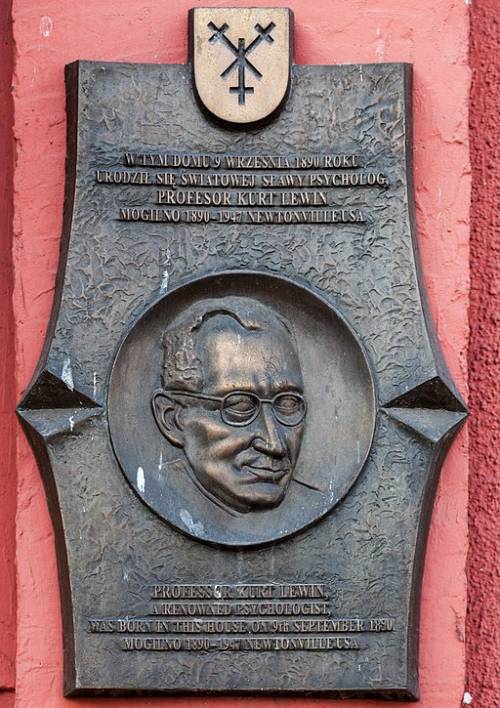

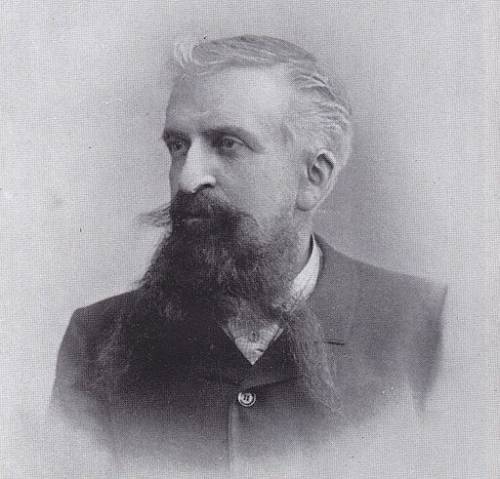

La idea del liderazgo colectivo surgió según los escritores Craig Pearce y Jay Conger a principios del siglo XX, con la aparición de alternativas al concepto tradicional y los tipos de liderazgo de comando y control. En 1924, Mary Parker Follett introdujo la idea de *la ley de la situación*, que sugería reemplazar el ejemplo de la autoridad oficial para seguir a la persona con mayor conocimiento, lo que resultaba una idea de liderazgo muy diferente a la aceptada hasta entonces.

Esta idea se empleó en los campos de la educación y participación comunitaria durante los próximos 70 años y fueron muchas las contribuciones que sentaron las bases del liderazgo compartido, pero fue hasta finales de la década de 1990 que los académicos volvieron a la idea del significado de colectivo en las organizaciones.

Es por ello que Follett es considerada la madre del liderazgo colectivo. Escribió sobre el poder con los demás en lugar del poder sobre los demás; y de la necesidad de dejar de centrarse en las habilidades de una persona y atender las capacidades, relaciones, comportamientos y prácticas de todo un equipo. Otras autoras como Margaret Wheatley y Debbie Frieze la transformación del pensamiento de un líder como anfitrión y no como un héroe.

Diferencias entre el liderazgo colectivo y el liderazgo tradicional

En el estilo de gestión vertical, los que ocupan cargos directivos son responsables de la toma de decisiones, mientras que los subordinados tienen poca participación en el proceso. El liderazgo compartido es más un esfuerzo colaborativo, alguien queda a cargo pero el poder y la influencia se reparten y comparten, dando autonomía sobre la toma de decisiones. Pero son muchas las diferencias entre ambos modelos gerenciales, nombremos algunas:

- El liderazgo individual es jerárquico; el liderazgo colectivo no.

- Los líderes pautan los objetivos a seguir; en el liderazgo colectivo el grupo desarrolla objetivo en un ambiente de responsabilidad compartida.

- En el liderazgo individual no prioriza el bien común; contrario al liderazgo colectivo.

- En el individual existe una clara delimitación del poder entre líderes y seguidores; en el liderazgo colectivo, la línea se desvanece.

- El liderazgo individual respalda a líderes individuales; el colectivo estimula la acción colectiva.

- El liderazgo colectivo prioriza la cooperación o el diálogo, promueve el trabajo a puertas abiertas.

Características del liderazgo colectivo

Se ha comprobado que los trabajadores son más rendidores y proactivos cuando forman parte de las tomar decisiones y resoluciones, lo que es una situación alejada del modelo de liderazgo tradicional en el que solo los altos ejecutivos tienen la palabra. Pero no se trata de aflojar el mando y que se haga fiesta; la utilización adecuada del liderazgo individual y colectivo libera la capacidad de los trabajadores de contribuir en el logro del éxito por y para todos. Veamos cuáles son sus características:

Es un proceso cíclico

Su construcción requiere paciencia e insistencia, no sucederá de la noche a la mañana, los trabajadores no están acostumbrados a participar y transformar el enfoque de liderazgo en cualquier organización requiere tiempo. Es un proceso de reaprendizaje para toda la estructura habitual de jerarquías.

Divergencia las opiniones

Este tipo de liderazgo no implica estar de acuerdo permanentemente; sino de reunir varios puntos de vista y opiniones en función de un debate saludable y la amplitud de ideas que resulten en decisiones y acciones exitosas, claro está alineados y a la misión y visión de la organización.

Los líderes sueltan el mando

La idea es que el aprendizaje se aproveche desde todos los eslabones. Compartir el liderazgo no significa perder el poder y la influencia, es fortalecerlo en conjunto. Los altos mandos están conscientes de que los beneficios serán superiores con trabajadores que desafían y no simplemente obedecen.

Desarrolla líderes en masa

Así como el trabajo en equipo, las capacidades y habilidades individuales también se desarrollan, así van formándose y multiplicándose los coaching de equipos que proporcionan mejores resultados. Los trabajadores comparten y se retroalimentan entre sí, como objetivo de líder.

Crea sinergia de talentos

Cuando se trata de conocimientos e ideas más siempre será mejor. Reunir diferentes experiencias, antecedentes, generaciones, géneros y perspectivas siempre redundará en beneficio de cualquier proyecto. La hipercolaboración requiere el desarrollo de metahabilidades.

Fortalece la estructura y cultura empresarial

Las estructuras colectivas redactan objetivos comunes específicos, reglas básicas de comportamiento, acuerdo de acciones, beneficios y recompensas compartidas; también valores y visión compartida, a través de habilidades complementarias que se comparten en comunicación abierta y frecuente.

Importancia del liderazgo colectivo

La reunión de múltiples perspectivas, el reparto de responsabilidades y la motivación interactiva, no puede generar resultados desfavorecedores. Son amplios los beneficios que han ganado las empresas, organizaciones y comunidades que practican el liderazgo colectivo. Estos con algunos de ellos:

Mejora la toma de decisiones

La combinación de diversas proporciones resulta en decisiones más acertadas y efectivas que las decisiones que toma una sola persona desde su única visión. La sinergia de comentarios, ideas e incluso orientación, permiten una conclusión incluso más realista.

Mayor motivación interna

Trabajar en coordinación con otras ideas siempre alienta la superación, en caso contrario alienta el desafío que es igualmente positivo cuando de competitividad y rendimiento se trata. Los trabajadores que responden a sus propios impulsos, intereses, deseos y motivaciones internos tienen más probabilidades de éxito y de afrontar los cambios, que aquellos que reciben instrucciones.

Elimina las barreras de crecimiento

Imponer cambios en una escala vertical siempre crea resistencia, el liderazgo colectivo asume los cambios desde que son creados con la aprobación compartida, por lo que no se esperan barreras importantes que afecten el resultado y el desarrollo. En cambio, surgen relaciones y propuestas que hacen nuevos aportes.

Responsabilidad compartida

Compartir las responsabilidades genera una doble ventaja en la escala tradicional de liderazgos en una empresa. Libera a los cargos superiores de la presión abrumadora de hacerse responsables de las decisiones y respuestas correctas; mientras da oportunidad a las jerarquías inferiores subvaloradas a demostrar su potencial, ingenio y capacidad de contribución en sentido colectivo.

Realización profesional

La autonomía, el propósito y el dominio son grandes motivadores; es decir que las personas están más motivadas cuando se sienten confiadas para tomar decisiones y desarrollar soluciones de liderazgo personal. Cuando se sienten conectadas con el propósito de su trabajo y cuando pueden hacer cosas que son desafiantes; aprenden y se hacen mejores profesionales.

Mayor compromiso

La cultura del liderazgo colectivo genera un sentido de propiedad de los objetivos. Quienes ayudaron a crearlos, se interesan más en verlos realizados. De este modo todos se comprometen con el éxito.

Promueve la sustentabilidad

En el liderazgo tradicional el trabajo se paraliza con la ausencia de una persona, en cambio con el liderazgo colectivo, habrá conocimiento, responsabilidad e información compartida en todo el grupo en todo momento y a través del tiempo.

Ejemplos de liderazgo colectivo

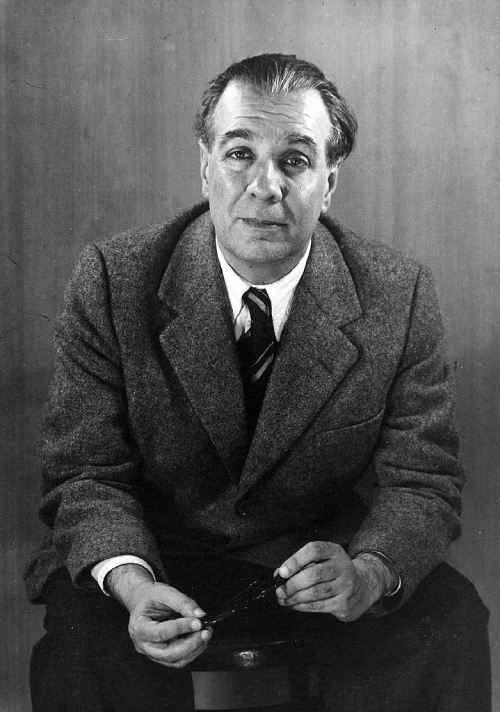

El sistema de empleo global está familiarizado con la jerarquía tradicional que respeta y exalta las decisiones de un individuo, ejemplos famosos de esta obediencia lo representan imágenes de liderazgo individual o nombres de empresarios como Steve Jobs, Jeff Bezos y Elon Musk, quienes dirigen compañías mundialmente exitosas. Son la imagen única de una organización, son los héroes.

Pero un nuevo modelo de liderazgo, el equipo colectivo, empieza a hacerse popular para las empresas modernas, veamos algunos ejemplos de liderazgo en el trabajo que así lo certifican.

C-Lead de Cisco

Cisco es un referente de los ejemplos de implementación del liderazgo colectivo empresarial de manera exitosa una de las historias de liderazgo para reflexionar. En un momento de descenso decidieron reemplazar e modelo organizativo de liderazgo vertical por colaborativo.

Introdujeron un modelo C-LEAD, un anagrama de las palabras colaborar, aprender, ejecutar, acelerar e interrumpir, y la colaboración entre los ejecutivos y equipos en la empresa aumentó. La tarea difícil fue lograr que los ejecutivos asumieran que sus intereses se basaban en el éxito del grupo y no en sus perspectivas personales.

DPR Construction

En otro ejemplo de aplicación de liderazgo colectivo o compartido la empresa constructora, alcanzó grandes logros dando oportunidad a las decisiones más allá de su nómina ejecutiva. En 2019, recaudó $6 mil millones, lo que demuestra el poder del liderazgo compartido cuando se implementa correctamente. Su cofundador Doug Woods, comentó en una entrevista del San Francisco Business Times que la filosofía de colaboración y las decisiones en equipo han sido la clave de los logros. DPR Construction, fundada en el año 1990, es una empresa de administración de construcción y contratista general que funciona en Redwood City, California, con 30 oficinas en Estados Unidos.

Soloved

Otro de los ejemplos de liderazgos en las organizaciones o de organización que renunció a la jerarquía tradicional e implementó eficientemente el liderazgo colectivo, fue esta empresa de software como servicio (SaaS), cofundada por Shawn Moore, quien prontamente entendió que la contratación de un director ejecutivo no funcionaría para el logro de sus proyectos. Actualmente es integrada por un comité ejecutivo en varios departamentos y el director ejecutivo solo interviene en caso de que no se pueda llegar a un consenso sobre decisiones relevantes de la empresa con los elementos del liderazgo colectivo.

Sistema legislativo estadounidense

Es fácil reconocer o identificar el modelo de liderazgo compartido en países con gobiernos democráticos. Uno de estos ejemplos de liderazgo colectivo, es Estados Unidos y el manejo del liderazgo compartido en los organismos que crean y regulan sus legislaciones, como es el caso de la Corte Suprema, el Congreso o el Senado. En cada uno de estos grupos del poder judicial, los miembros comparten el liderazgo y las decisiones. No obstante, una persona específica, como un presidente del Tribunal Supremo, líder de la mayoría o presidente de la Cámara, guía al grupo para llegar a un consenso cuando no hay acuerdo colectivo.

Son muchas las habilidades necesarias para el trabajo en equipo, en esta época en la que se valoran las ventajas del compartir y el intercambio de ideas, no es sorpresa que las empresas y organizaciones del mundo adopten este innovador modelo de gerencia horizontal y colaborativo: denominado liderazgo colectivo. La idea de un proyecto colectivo es la de reemplazar la vieja estructura del líder patriarcal que todo lo decide y lo dirige; a la descentralización del poder que permite la responsabilidad y éxito compartido.